| 宮崎 正浩 教授 |

| 自己紹介 |

|

地球温暖化、生物多様性の危機、資源の枯渇やゴミ問題など環境問題が深刻化しています。この解決のためには、市民、企業、政府、そして大学が互いに協働していくことが不可欠です。跡見では、市民とビジネスの視点から、どうすれば深刻化する環境問題の解決に貢献できるかについて探求しています。 専門:環境政策 研究テーマ:持続可能なサプライチェーンマネジメント、企業の社会的責任と生物多様性 |

☆宮崎教授のホームページは、こちらへ

☆宮崎ゼミの学生の活動報告は、こちらへ

| 最近の活動 |

アクセシビリティのガイド案を作成しているISO/IEC JTAGの第6回会合に参加しました |

|||

|

|||

12月9~11日、米国ワシントンで開催されたISO/IECの技術委員会(JTAG)に参加しました。 前日現地に着いた時には雪が降っていてとても寒い日でした(写真左)。 |

|||

| 入学前オリエンテーションで学科プログラムが開催され、宮崎ゼミ生が発表しました。 12月7日、来年度入学が決定した高校生を対象とした生活環境マネジメント学科の学科プログラムが新座キャンパスで開催されました。 このプログラムでは、最初に学科主任である石渡先生が学科概要を説明し、その後、石渡ゼミ、内村ゼミ、大野ゼミ、宮崎ゼミ、櫻川ゼミのゼミ生代表、さらに跡見エコキャンパス研究会の学生によるキャンパスライフについてのプレゼンテーションがありました。最後に学科の専任教員が紹介されました。 |

|

宮崎ゼミの3年生がマネジメント学部発表会に参加しました。

|

|

| 11月2日、3日、紫祭が開催されました。 運動場の舞台での様々な演技やイベントがあり、模擬店も多数出店しました(写真下左)。生活環境マネジメント学科からは「宮崎ゼミ」が模擬店を出し、「たい焼き」と「タピオカジュース」を販売しました。たい焼きもタピオカもボリュームたっぷり。大好評で完売しました。 |

|

|

|||

| 11月2日の開会式で学務部長としての挨拶をしました。 |  |

| 宮崎ゼミが日本経済研究センター主催のGSR学生コンテストに参加しました。 生活環境マネジメント学科の宮崎ゼミは、9月28日電通ホールにて開催された日本経済研究センター主催の第4回GSR学生アイデアコンテスト(注)に参加しました。発表テーマは「中国での食事と健康についての教育」です。これは、経済発展している中国で急増する小児肥満の対策としてベネッセ(教育)と第一三共(医薬品)が協働で行う新しい教育・医療ビジネスを提案するものです。 この発表の様子は下記のUSTREAMで見ることができます。 http://www.ustream.tv/recorded/39310228 (宮崎ゼミの発表は、00:13:18から33:08までです。) |

1.jpg) |

(注)GSR学生アイデアコンテスト:大学生が企業と共に考えるGSR(=Global Social Responsibility)、地球規模での社会的責任とは--。

貧困、環境問題などを企業の力で解決する道はあるか、学生がアイデアを競うコンテストも今年で4回目。全国から選ばれた9大学のチームが、参加8企業の中から選んだ2社のリソースを組み合わせて地球規模の課題を解決するための事業プランを提案するものです。

|

【参加した学生の感想】 世界で起きている様々な問題を解決するため、2つの企業の強みを組み合わせて新しいビジネスを作り、解決を試みよう!というGSR学生コンテストに参加しました。 清水 春花(生活環境マネジメント学科4年) |

2013年8月13日のオープンキャンパスでは模擬授業を担当しました。

テーマ:これからのエネルギーと地球環境

2011年の東日本大震災による福島原子力発電所事故が起きて以来、日本のほとんどの原子力発電所は停止しています。このため、石炭や天然ガスなどの化石エネルギーを燃料とした火力発電所が多数稼働し、CO2の排出量は増加しています。また、地球全体では大気中のCO2濃度が上昇しており、温暖化が進み、北極海の氷も減少しています。この授業では、これからのエネルギーと地球環境はどうなるのか、私たちの生活への影響はどうかについて、最新の情報を基にわかりやすく解説します。

| 2012年度の活動 |

日本経済研究センターで講演をしました

2013年1月24日(木)、日本経済研究センターのGSR研究会のお招きで「持続可能なサプライチェーンマネジメント(SSCM)の現状と課題」と題して約1時間の講演を行いました。

日本経済研究センターのGSR研究会のHPはこちらです。

講演をまとめたPDFはこちらです。

国際標準化機構(ISO)の会議に出席しました

2013年1月12日から18日までシドニーに出張し、ISO/IECの障害をもつ人が独立して生活し社会に参加できるための国際規格のガイド作り(2001年に作成されたISO/IECガイド71の改訂)の会議にコンビナー(議長)として参加しました。

11月4日(日)の学園祭「紫祭」では、宮崎ゼミは、チョコバナナを作って販売しました。

バナナを切って、串に刺します。 |

串刺しにしたバナナにチョコレートをつけます |

チョコバナナをグランウドで販売し、完売しました |

||

|

|

|

たくさんの皆さんに買いに来ていただきました。ありがとうございました。

11月4日(日)の学園祭「紫祭」では、跡見エコキャンパス研究会と生活環境マネジメント学科宮崎ゼミは、環境イベントを開催しました。

このイベントの目的は、地域での自然保護や省エネルギーなどの環境保全活動に取り組んでいるご専門の方からのお話をお聞きし、地域の人々、学生、行政がこれから何をしていけばよいかについて気軽に話し合おうというものです。

|

最初に地域で環境保全の取り組む方からご講演をしていただいました。 |

|

1.jpg) |

2.jpg) |

2.jpg) |

||

| エコ研の学生が司会を務めました。 | 跡見学園女子大学の宮崎教授が趣旨説明を行いました。 | 荻原さんの講演です。 |

2.jpg) |

1.jpg) |

1.jpg) |

||

| 上田さんが講演です。 | グループに分かれて討議しました。 | 討議の結果は各グループの代表が発表しました。 |

| 10月20日、跡見学園女子大学新座キャンパスで「こども大学にいざ」を開催しました。 今回のテーマは「再生紙つくり」で、約40名の小学生が参加しました。宮崎正浩教授の「世界の森林」についてのお話の後、エコキャンパス研究会のメンバー10名が手伝って再生紙作りと絵かきを楽しみました。 |

|

|

9月20日、宮崎ゼミ(3,4年生)はロッテ浦和工場を見学しました。

ロッテ浦和工場では、「パイの実」や「コアラのマーチ」などのチョコレート菓子やアイスクリームを製造しています。カカオの実からチョコレートができるまでの実物を使った説明や、焼きあがった「パイの実」の殻にチョコレートを注入したり、製品が入った箱を大きなロボットが自動的に積み上げるシーンは大変興味深いものがありました。

1.jpg) |

|

|

1.jpg) |

|||

| 工場の入り口 | カカオの実とカカオ豆 | 商品展示 | 記念撮影 |

6月14日、株式会社 明治の宮川さんに同社のCSRについて講演していただきました。

|

今回は3,4年生対象の生活環境マネジメント学科のゼミ「地球環境と私たちの生活」でご講演していただきました。 明治は、2011年4月から、明治製菓から名称変更しました。明治グループでは、お菓子や牛乳だけでなく、医薬品も生産しています。震災の時には多くの社員の方がボランティアで被災地に支援に行き、食品を提供したそうです。 環境への取り組みとしては、お菓子の工場では廃棄物を出さないゼロエミッションを達成しています。 最近のCSRとして注目されることは、原料であるカカオは、アグロフォレストリーと呼ばれる自然と共生する方法で栽培されたものを優先的に使うようになったことです。 |

|

| 2011年度の活動 |

ISO/IECガイド71改訂のための JTAGに出席しました

3月13~15日、アイルランドのダブリンで開催されたISO/IECガイド71(高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針)改訂のための

JTAGにコンビナー(議長)として出席しました。今回は改正ガイドの中身についてタスクフォースに分かれての非常に内容が濃い議論が展開しましたが、最初のガイドが発行されてからの約10年間で様々な進展があったことから、まだまだ十分な議論が必要であることも明らかになりました。

|

|

|

||

| 会議開始前の会場の様子 | ISO事務局のラインハート氏と 並んでいます。 |

会議後に全員での集合写真 |

|

環境経営学会サプライチェーンマネジメント研究委員会が跡見学園女子大学で開催されました(2月28日)。

今回は、文化ファッション大学院大学准教授の鈴木邦成先生からグリーンサプライチェーンについてのご講演をしていただきました。従来から企業経営にとって物流の効率化はコスト削減の重要なツールであったものが、近年はその対象がサプライチェーンの上下流に拡張されサプライチェーンマネジメントとして、その環境負荷低減のための企業の取組みが活発化していることを多くの事例を挙げてわかりやすく説明していただきました。 |

|

国連大学で開催されたIPBESの第2回科学者会議にオブザーバー参加しました(2月27~29日)。

IPBESは、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する役割が期待されている政府間のプラットフォームであり、生物多様性版のIPCCと呼ばれています。2月27~29日に国連大学にて開催された第2回科学者会議では、世界の科学者を対象として実施したアンケート調査を基に、IPBESの枠組みについて科学者の視点からどのような提言をするかについての議論が行われました。 |

|

「ISO/IECガイド71改定対策WG」に出席しました

2月24日共用品推進機構で開催された標記会議では、昨年9月にジュネーブで開催された第1回JTAG会議の報告と、3月13日からダブリンで開催される第2回会議に向けた準備状況について報告があり、議論が行われました。 |

|

日本自然保護協会の志村さんに講演していただきました

1月17日(火)3限の「自然保護論」では、設立60年を迎える日本の代表的な自然保護NGOである「日本自然保護協会」の志村さんにその活動の歴史や現状についてご講演いただきました。 |

|

パシフィックコンサルタンツ株式会社の真田純子さんに講演していただきました

2012年1月16日(月)1限の「環境アセスメント論」でパシフィックコンサルタンツ株式会社の真田純子さん(環境・地盤技術部次長)にご講演していただきました。 |

|

東京都板橋区役所の河西さんに講演していただきました

2012年1月16日(月)3限の「地域環境法規」で板橋区資源環境部環境保全課の河西敏さんに同区の環境まちづくりへの取組みについてご講演していただきました。板橋区ではISO14001に基づく環境マネジメントシステムの認証を受けて環境保全に取り組んでいるだけでなく、「板橋エコアクション」という独自のマネジメントシステムを構築し、区内の事業者への普及を進めています。環境マネジメントのPDCAは、普段の生活にも役立つというお話は大変印象的でした。 |

|

川越市役所の下山さんに講演していただきました

12月5日(月)3限の「地域環境法規」で埼玉県川越市の下山さとみさんに同市の環境まちづくりへの取組みについてご講演していただきました。市民や事業者と協力しながら、「無理なく、抵抗なく、自然体で」をモットーとして1%節電運動による地球温暖化対策など様々な活動を着実に進めている同市の取組みには感銘を受けました。 |

|

ブリヂトンのCSRについて講演していただきました

12月5日(月)2限の生活環境マネジメント学演習(地球環境ゼミ)にて、ブリヂストンの環境戦略企画部長の濱田隆次さんから同社のCSRと環境保全への取り組みについて講演していただきました。 |

ブリヂストンは世界第1位のタイヤメーカーで、世界的に事業を展開しています。講演では、持続可能な社会の実現を目指した環境宣言の下での、パンクしても安全走行が継続できるタイヤの普及、使用済みタイヤの再利用など具体的な取組みを挙げてわかりやすく説明していただきました。

その後、ゼミ生はグループに分かれてディスカッションし、その結果(感想や質問など)を各グループの代表が発表し、最後にブリヂストンの方から質問に対する回答をいただきました。

(参加学生の声)

「資源を大切に使う」や「CO₂を減らす」ために工夫されたブリヂストンの商品やサービスは初めて知るものも多くとても勉強になりました!

グループディスカッションでは様々な意見を聞くことができ、参考になりました。成程!!と思うことがたくさんあります。

将来車等を買う機会があったら、今日学んだことを参考に、安全性はもちろんのこと、環境にも配慮した商品を選択できたらと思います(Y.K.)。

| 過去の活動 |

・12月17日、エコプロダクト展に行きました(宮崎教授のホームページ)

|

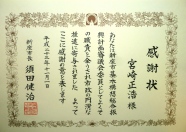

☆新座市長から感謝状をいただきました。

新座市では、平成23年度から32年度までの10年間を計画期間とする「第4次新座市基本構想振興計画を作成し、平成22年12月に発表しました。私は、この基本構想を策定するための審議会の委員として、審議に参加しました(市民生活部会の副部会長として参加)。今回の感謝状は、この審議会への参加に対していただいたものです。新座市に引っ越してきてから約6年経ちますが、地元のために微力ながら貢献できたことを嬉しく感じました。 |

☆11月24日(木)、25日(金)に国際基督教大学(ICU)で開催された国連グローバルコンパクトの日中韓ローカルネットワーク会合に参加しました。

私は、25日(金)午前に開催された「CSRのサプライチェーン・バリューチェーンマネジメントへの展開」をテーマとするセッションのチェア(議長)を務めました。日中韓からそれぞれ1名のスピーカーのプレゼン(各15分)とその後の会場参加者からの活発な質問と応答があり予定の1時間15分があっという間に過ぎてしまいました(英語の会議でしたので大変疲れました)。

24日朝のオープニングセッションでのICU村上副学長の歓迎の挨拶 |

24日朝の国連グローバルコンパクトオフィスのGeorg Kell氏の挨拶 |

25日午前のサプライチェーンのセッション(私がチェアを務めました:一番左です) |

||

|

|

|

☆11月7~11日にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約の科学技術専門家会合(SBSTTA)にオブザーバーとして参加しました。

主な議題は、2020年までの戦略目標(愛知ターゲット)の実現に向けての進捗を評価する指標、劣化した生態系の復元、分類学の能力構築、外来種対策、陸水域や北極の生物多様性保全、持続可能な利用などでした。

サイドイベントで最も印象深かったのは、ドイツが中心となって2020年までに150百万haの森林・景観を復元するという計画でした。これはアフリカなどで実績がある自然再生モデルを元に、劣化した土地の15%を再生するという愛知目標の達成を狙ったものです。話を聞いて少し楽観的な気分になりました。

モントリオール市内 |

全体会議 |

サイドイベント(自然再生) |

||

|

|

|

☆11月5日(土)13:00~15:00 跡見学園女子大学の公開講座 秋期教養コースで「サステイナブルな企業とは何か―多様なリスクに対応する企業戦略―」をテーマとした講義を行いました。プログラムは、こちらへ

。

|

☆ISO/IECガイド71(規格作成における高齢者と障害者のニーズへの配慮ガイドライン)の改正案を作成するための共同技術特別委員会(JTAG)の第1回委員会が2011年9月26~28日の3日間、ジュネーブで開催されました。

2001年に発行された現行のISO/IECガイドは、日本が1998年にISOに提案して制定されたものです。このガイドは制定されて約10年経つため、今回改正することになったものです。今回のJTAGは私がコンビナー(議長)を務めています。第2回会合は2012年3月15~17日にアイルランドのダブリンにて開催されることが決まりました。左は最終日(28日)の昼食後に撮った参加者全員の写真です。 |

|

|

2011年7月27日(水)、新座市の一般廃棄物処理基本計画に関する第2回委員会が新座市役所で開催されました。

私が委員長を務めるこの委員会は第2回目の会合が開催されました。新座市の一人当たりの一般廃棄物の排出量は埼玉県下では最も少ないとのことです。市民のゴミの分別やリサイクルに対する意識が高いのだと思います。今回は、新座市の平成33年度までの一般廃棄物の排出量の見通しと、現状で考えられる対策でどの程度減量できるかについて討議しました。予測の手法についてはかなりの時間をかけて討論しました。今後は、現状で考えられている対策に加えて、さらにどのような対策を取っていったらよいかが大きな議論のテーマになる見込みです。 |

|

2011年7月25日(月)、環境経営学会のサプライチェーンマネジメント研究委員会(第1回)が跡見学園女子大学の文京キャンパスで開催されました。

今回は、委員会の組織体制や運営の仕方について討議し、委員長は私、副委員長は九里さん(富山県立大学教授)、事務局は籾井まりさん(跡見学園女子大学兼任講師)が務めることになりました。また、委員会では、宮本さん(国連GCJN)からの提案で国連グローバルコンパクトが2010年に発行したサプライチェーンの構築に関するガイドの邦訳を委員会の有志によって行うことが決定しました。 なお、会議後、邦訳の分担を決めました。この翻訳に参加するメンバー及び邦訳をレビューするメンバーによる会議は9月13日に開催されます。 |

☆2011年6月19日(日)に國學院大学(東京渋谷)にて開催される「環境法政策学会第15回学術大会」にて、「生物多様性条約COP10の評価と課題~生物多様性の主流化を実現するための法政策」について個人研究発表しました。本研究では、COP10 で合意された愛知目標を達成するためには、日本は自国内の生物多様性の損失をゼロとする期限付きの目標(分野別に損失ゼロとする目標を含む)を掲げ、代償を義務化するとともに、戦略的環境影響評価(SEA)

を導入すべきと結論付けました。報告資料は、こちらです。

☆2011年5月28日(土)、29日(日)、環境経営学会の2011年の研究報告大会が跡見学園女子大学文京キャンパスで開催されました。29日には、「サプライチェーンの持続可能性」と題するシンポジウムを開催しました。概要はこちらへ

☆2011年4月23日、21世紀社会デザイン研究学会、跡見学園女子大学大学院マネジメント研究科等主催のシンポジウム「シリーズ3.11以後の日本と社会デザイン 第1回 東日本大震災で何が起きたのか~まず現状把握から始めよう」が文京キャンパスで開催されました。私は、総合司会を担当しました。詳しくは こちらへ

☆2011年4月4日、環境経営学会理事の有志が、日本の気候変動とエネルギー問題に関して緊急提言を発表しました。発表文は、こちらへ(環境経営学会のホームページ)

☆2011年4月5日、上記の宣言を国際的に発信するため「環境経営学会有志の緊急提言」が発表されました。宣言(英文)は、こちらへ

☆2011年3月15日発行の跡見学園女子大学マネジメント学部紀要に「日本における生物多様性バンクの実現可能性」という論文が掲載されました。

生物多様性保全のための経済的手法の一つである「生物多様性バンク制度」について欧米で既に導入されている制度を参考として、日本における里山を保全することでクレジットを生じさせる里山バンク制度に焦点を当てて、その導入可能性について考察しました。 論文はこちらへ

☆日本私立学校振興・共済事業団が運営している「学術研究振興資金」(平成23年度新規)の助成が内定しました(3月1日付け)。今回申請した研究テーマは「生物多様性に配慮したサプライチェーンマネジメント」です。5月10日付けで贈呈書をいただきました。こちらへ

☆2011年3月4日、宮崎ゼミ(生活環境マネジメント学科3,4年生)の論文集のリストを掲載しました。こちらへ

☆2011年2月に開催されたISO(国際標準化機構)の技術管理委員会(TMB)において、ISO/IECガイド71(規格作成における高齢者と障害者のニーズへの配慮ガイドライン)の改正案を作成するための委員会のコンビナー(議長)に指名されました。第1回の委員会は、2011年9月26日から日間、ジュネーブのISO中央事務局で開催される予定です。

2001年に発行された現行のISO/IECガイドは、日本が1998年にISOに提案して制定されたものです。発行後にはこのガイドに沿っていくつかの国際規格が制定されました。しかしこのガイドは制定されてから約10年経つため、今回改正することになりました。

☆2011年1月20日付け環境ネットワーク文京の広報誌に巻頭言が掲載されました。こちらへ

| 著書 |

|

宮崎正浩・籾井まり著(2010)「

2010年10月には, 本書では, |

.gif)